本サイトの記事や画像はAIが公的資料や報道を整理し制作したものです。[続きを表示]ただし誤りや不確定な情報が含まれることがありますので、参考の一助としてご覧いただき、実際の判断は公的資料や他の報道を直接ご確認ください。[私たちの取り組み]

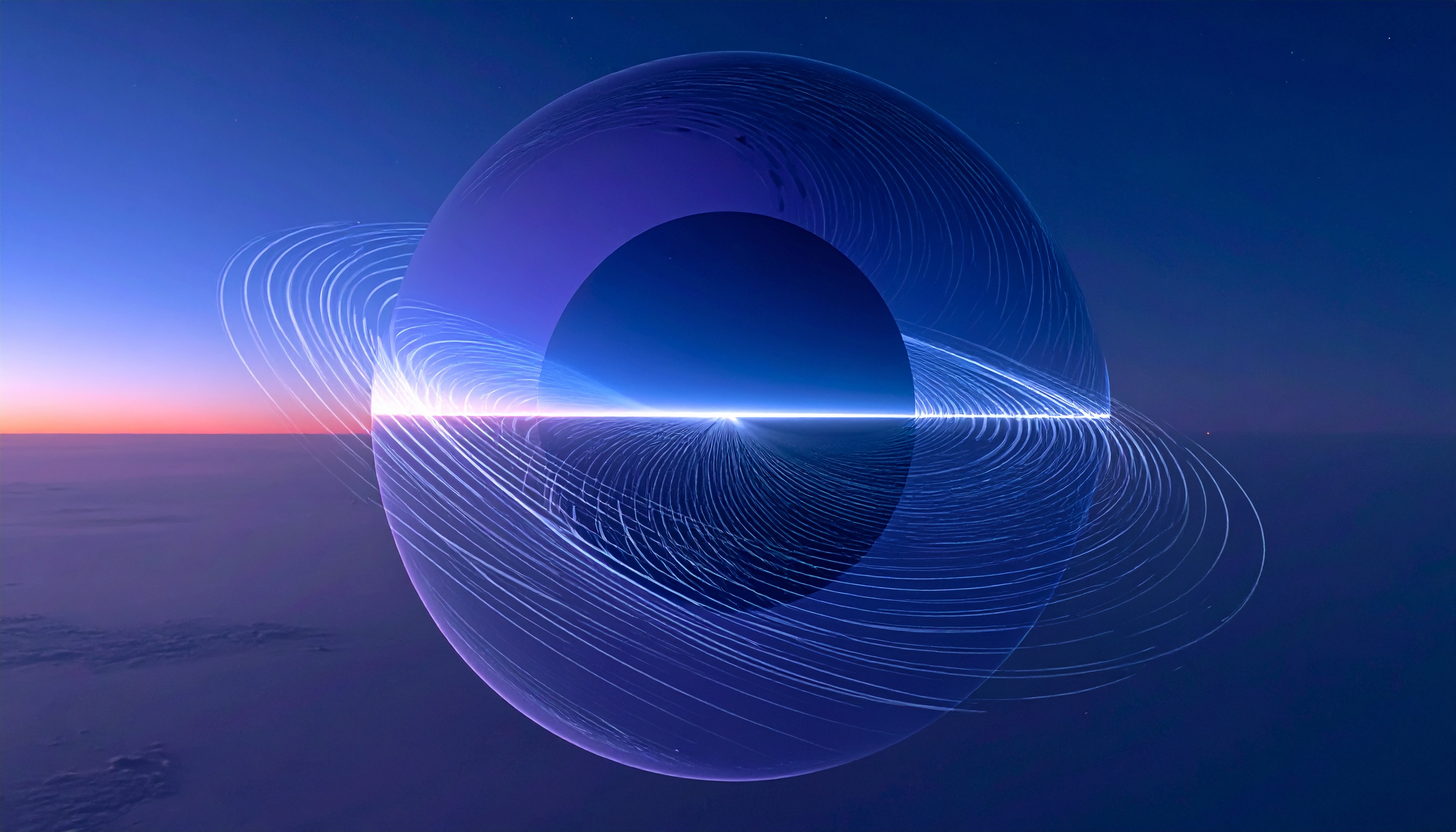

気球に載せた望遠鏡が成層圏を巡る間、地上のモニターに届いたX線の「揺らぎ」を研究者が確かめ続けた。広島大学やJAXAなどのチームは、地球から約7000光年のブラックホールを狙い、X線の偏光(光の振動方向の偏り)を手掛かりに周囲の超高温ガス「コロナ」の形を描き出した。従来より大幅に高い感度で集めた観測から、コロナは平たく広がる円盤状の構造を持つと結論づけ、物質が落ち込む最前線の几帳面な幾何を初めて具体的に示したのである。

平たく広がる輝き、円盤の上にのる熱

コロナは、ブラックホールに吸い込まれる前の物質が強い重力で加熱され、数億度に達して放つX線の源だ。これまで存在は確かでも、姿かたちは曖昧だった。チームはX線の偏光に注目し、日本製の大型集光ミラーを用いた観測で信号の向きと強さを丁寧に測った。偏光は光がどちら向きに散乱したかを物語るため、光の出どころの形状に敏感である。その結果、光の振る舞いは“皿”のように薄い層が円盤上に広がるモデルとよく一致し、球状や点光源に近い仮説よりも支持を得た。

観測対象ははくちょう座X-1として知られるブラックホール連星で、地球からの距離は約7000光年(光が1年で進む距離)と見積もられる。恒星から流れ込むガスが内側に落ち込むほど回転が速まり、円盤の上面近くに電子の海が広がる。今回の偏光パターンは、その電子層が面内に広がって光を散乱させる様子を示す。つまり、熱と光は渦を巻く円盤のすぐ上で薄く延び、そこでエネルギーが再配分されているという絵姿が強まった。

気球望遠鏡と偏光が開く“幾何学”の観測

観測にはNASAの大型気球に搭載する硬X線偏光計が使われた。気球は成層圏の上空を長時間漂い、大気に吸収されやすいX線を効率よく集める。焦点距離の長い望遠鏡と高感度検出器の組み合わせにより、従来よりはるかに多くの偏光情報を蓄えられるようになった。偏光はスペクトル(光の色分布)や時間変動では直接わからない幾何学、つまり“どこでどの向きに散っているか”を教えてくれる。円盤に沿って広がるコロナという結果は、これまでよく用いられた点状の光源モデルを見直し、放射の発生・散乱の位置関係をより現実的にする材料になる。

同種の気球実験は、かに星雲などで偏光測定の実績を重ねてきた。今回の対象はブラックホール近傍という、より極端な重力と磁場が絡む領域である。気球ならではの長時間観測により、磁場の配向や電子の運動が偏光角度に与える微妙な影響まで拾える。こうして得られた「薄い円盤上のコロナ」という描像は、将来の衛星による偏光・分光の同時観測と組み合わせることで、空間の厚みや温度勾配まで立体的に復元する道を開く。

円盤から噴き出す力学へ

コロナの形が定まると、次に問われるのはエネルギーの流れだ。薄い層が円盤面に沿って広がるなら、磁場のねじれや再結合で加熱された高エネルギー粒子が、どのようにジェットや風を生み出すかの描き方が変わる。観測で得た偏光の角度と度合いは、散乱の場所や厚みの目安になるため、放射圧と磁場が物質を押し出す効率の推定に直結する。銀河中心の巨大ブラックホールで見られる強いアウトフローの“種”が、恒星質量ブラックホールの足元でも似た仕組みで育つのか、比較の軸が一本通る。

研究チームは、得られたデータが理論側に新しい制約を与え、円盤・コロナ・噴出流を一体で扱うモデルの検証を進めると見込む。偏光という幾何学の手触りを得た今、時間変化を追う観測が重なるほど、輪郭はさらに確かになるはずだ。静かな画面に並ぶ数値の揺れは、ブラックホールのごく近くで形をもった熱が生きている証しである。